遵守規則的習慣

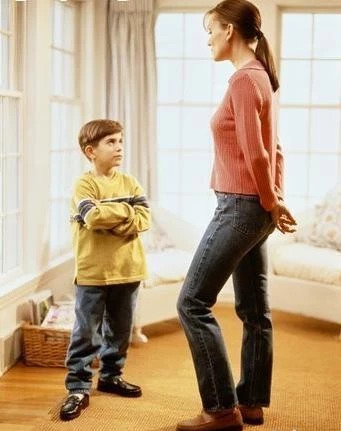

現在家庭大多是一個孩子,父母、祖輩都習慣性圍著孩子轉,不知不覺的溺愛,孩子想怎樣就怎樣。這樣,孩子就把在家里的習慣帶到了學校,喜歡跟別的孩子搶玩具、東西亂扔,也不聽從老師的說話,沒有遵守規則的意識和習慣。

只有遵守規則才能養成良好品德。比如孩子在學校里會按時間規定吃飯、睡覺,聽從老師的教育,和其他小朋友相互禮讓。 就如蓋房子一樣,如果地基打不好,房子也建不了;地基打的越好越深,房子就能蓋得越高。孩子的聰明伶俐固然重要,但從小培養幼兒形成良好的遵守規則的行為習慣對孩子以后社會交往、學習、工作影響很大,不可忽視和放松。

那么如何教育孩子遵守規則呢?

美國知名神經科學家及作家約翰·梅迪納博士提出的這些方法,家長可以參考一下:

① 每當你的孩子向著你希望的方向改變時,都要稱贊他。

即使他只是減少了自己的不良行為,并沒有徹底變成一個乖孩子,也需要受到表揚,因為至少他是在往好的方向發展,而這種趨勢被成人的贊揚強化,就會發展下去,直到孩子徹底改邪歸正。

例如,如果孩子喜歡和同學打架,那就不要指望他突然變得彬彬有禮;成人可以在他只和小朋友們吵架而沒有動手的時候,就對不良行為的缺失進行肯定;在他依舊我行我素、卻能和同伴不再吵架的時候,表揚他的進步;孩子會循序漸進地向著好的方面發展。

② 每次孩子做了同一件事,如果你認為是需要糾正的,那么懲罰的內容和強度必須始終如一。

如果你心情好的時候不懲罰孩子,心情不好的時候嚴厲地責罵孩子,那么就沒辦法讓孩子將錯事和懲罰聯系起來,改正自己的行為,只會將孩子變成察言觀色的好手。

③ 懲罰應該是堅定的而迅速的。

懲罰的時間越接近違規的行為,孩子就學習得越快,你一看到孩子的不良行為,就立刻做出反應,孩子才能認識到懲罰和犯錯之間的關系,如果是在犯錯之后很久才獲得懲罰,孩子很難建立起條件反射,也就不會因為懲罰而少做壞事 。

自己承擔責任的習慣

媽媽忙碌了一天回來,還要面對孩子的一系列壞毛病,對于孩子的屢教不改的態度,更是心有余而力不足。

孩子缺乏責任心的習慣并不是與生俱來的,孩子的責任心是可塑性的。如果父母包辦、溺愛,事事替孩子做主,沒有鍛煉孩子的獨立自主能力,沒有讓孩子承擔起自己的責任,在生活中對孩子也沒有任何要求。一旦這種習慣形成后,孩子就不愿為任何的人和事負責任。之后遇到什么錯誤、過失,都會慣性的把責任推給父母他人。找借口、理由為自己解圍,同時,一個缺乏責任感的孩子,做事會變得被動、拖延。對日常的生活和學習都影響很大。

如何讓孩子學會做承擔?

從小事培養,孩子玩玩具把家里搞的亂七八糟,玩具不玩了,家長要在這是引導、督促并教會孩子將玩具收拾整齊。下次的時候,可以讓孩子自己收拾。家長不再協助收拾。

在學習上,家長應教育孩子作業是他自己的事情,是為自己學習的。所以父母只提醒一次,如果孩子還是拖拉、不完成作業。就讓孩子自己去承擔老師的教育批評。在這過程中,孩子不免出現消極、沮喪、煩惱的負面情緒。父母不但要引導孩子學會如何承擔起責任,還要適當的安撫與開解孩子一時的負面情緒。

有條不紊的規劃的習慣

如果孩子做事沒有條理,他怎么去整理自己的生活呢?一個連自己的一畝三分地都整理不好,怎么能夠很好地進行學習?一個做事沒有條理、沒有規劃的孩子在通往成功的道路上將會比其同齡人會更加辛苦。所以要讓孩子學會如何合理安排自己的時間。

首先:家長協助孩子制定《一日生活規劃表》。

引導孩子自己規劃幾點起床、起床后需要做什么事情、幾點需要做什么事情等。最后,讓孩子自己把一天的時間規劃好。

計劃好了,接下來就是最重要執行了。剛開始實行的時候,不能對孩子過于嚴格,過于求成只會讓孩子很快失去堅持的耐性。哪怕孩子一天只完成了時間表的一部分安排,家長應多鼓勵孩子,讓孩子有信心的堅持下去。

其次,讓孩子學著打理自己的生活物品。

有些孩子很習慣生活的任何事都由父母安排打理好。并且對很多的生活順序都不了解。比如早晨起床后,直接打開電視看電視;繪畫過后,隨便把畫筆扔在桌子上不收拾。孩子內心并沒有一個很清晰的流程,我起床了之后先整理床鋪,再洗漱;我要繪畫,繪畫完就要收拾好工具,放回原來位置的概念。這樣不但造成孩子習慣性的依賴父母,還會養成丟三落四的壞毛病。

所以媽媽要教育孩子有條不紊的整理自己物品。比如明天要上學了,媽媽告訴孩子應事前把書包收拾好,書本與筆盒要如何分類擺在書包里,臨睡前再檢查一下有沒有遺漏了什么物品。讓孩子有意識的知道,明天上學就該把收拾好,不能一大早的慌亂收拾。并且要認真檢查一次以防萬一。在往后的生活中,孩子就學會做事前,就能有意識的規劃好首先做什么、然后做什么。這樣孩子做事起來就井井有條,不會遇到困難就亂了手腳。